1.地層のでき方

①地層とは

・流水に運ばれた土砂(砂や泥)が、長い年月の間に海底などに層状に堆積したもの

②風化

・気温の変化や風雨によって、岩石がもろくなること

③流れる水のはたらき

・流れる水の作用によって地層ができる

ⅰ.侵食

・川岸や川底の岩石をけずる作用

ⅱ.運搬

・土砂を下流に運ぶはたらき

ⅲ.堆積

・運搬された土砂が積もる作用

2.地層の特徴と観察

①特徴

・上の層ほど新しい

・下の層ほど古い

・河口に近いほど粒は大きいものが堆積する

・火山灰の層がある場合、火山の噴火があったことを示す

②露頭

・地層が地表に現れたもの

・がけなどで見られる

③柱状図

・地層の重なりを柱のように示した図

→ここから地層の特徴を読み取る

④かぎ層

・別の場所にある地層が同じ時代のものであると判断するときに利用できる地層

⑤ボーリング

・機械で地下深くまで掘り下げ、地層を形成している岩石や土砂のサンプルを取り出す調査のこと

3.大地の変動

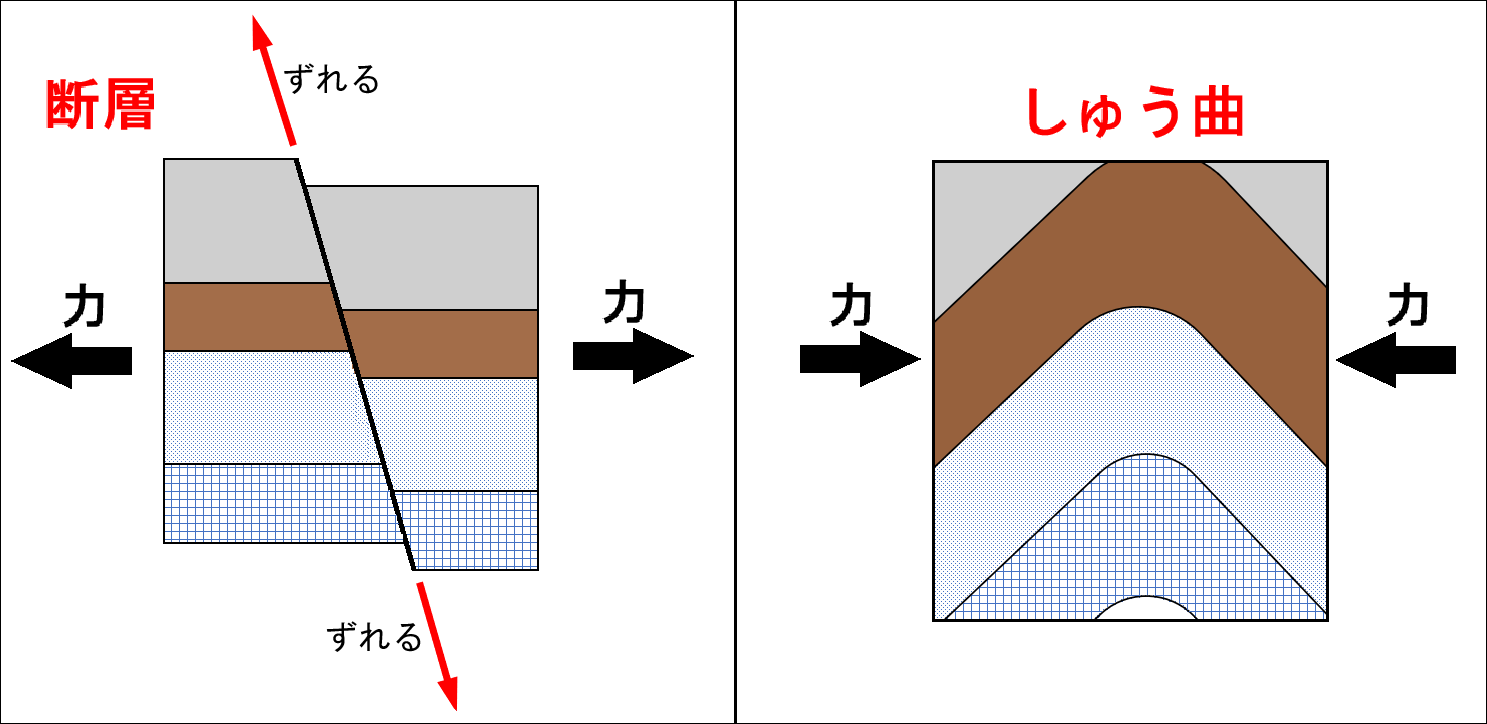

①断層

・大地の隆起や沈降によって地層に生じたずれ

※断層は地震でも登場

②しゅう曲

・地層がおし縮められる力を受けて曲がったもの

→地層が波を打った状態になる

③隆起と沈降

・いずれも地震や火山活動、気候の変化などで海面が上下して生じる

ⅰ.隆起

・海面に対して地面が上昇すること

ⅱ.沈降

・海面に対して地面が下降すること

4.堆積岩

・堆積物が押し固められてできた岩石

・流水で運搬され、海底や湖底に堆積する

①れき岩・砂岩・泥岩

ⅰ.れき岩

・れきを多くふくむ堆積岩

ⅱ.砂岩

・砂からできた堆積岩

ⅲ.泥岩

・泥からできた堆積岩

※粒の大きさは、れき>砂>泥

②石灰岩とチャート

・いずれも生物の遺がいが堆積してできた

・石灰岩にうすい塩酸をかけると、二酸化炭素が発生する

※チャートは二酸化炭素を発生しない

③凝灰岩

・火山灰が押し固められてできた堆積岩

5.化石

・地層の中に残された生物の遺がいやあしあと

①示相化石

・当時の環境を知る手がかりとなる化石

ⅰ.サンゴの化石

・暖かくて浅い海であったことがわかる

ⅱ.シジミの化石

・河口付近や湖であったことがわかる

②示準化石

・年代を知る手がかりとなる化石

ⅰ.古生代

・サンヨウチュウ、フズリナなど

ⅱ.中生代

・アンモナイト、恐竜など

ⅲ.新生代新第三期

・ビカリアなど

ⅳ.新生代第四期

・ナウマンゾウなど

漢字の読み方(タップで開きます)

1.地層のでき方

・地層:ちそう

・風化:ふうか

・侵食:しんしょく

・運搬:うんぱん

・堆積:たいせき

2.地層の特徴と観察

・露頭:ろとう

・柱状図:ちゅうじょうず

4.堆積岩

・堆積岩:たいせきがん

・れき岩:れきがん

・砂岩:さがん

・泥岩:でいがん

・石灰岩:せっかいがん

・凝灰岩:ぎょうかいがん

5.化石

・示相化石:しそうかせき

・示準化石:しじゅんかせき

・古生代:こせいだい

・中生代:ちゅうせいだい

・新生代:しんせいだい

・新第三期:しんだいさんき

ざっくり理科1年にもどる