1.水中の小さな生物

①動物

・自由に動きまわる

例:ゾウリムシ、ミジンコなど

②植物

・緑色で動かない

・葉緑体をもち、光合成をする

例:ミカヅキモ、アオミドロなど

③緑色で自由に動きまわる

・葉緑体をもち、光合成をする

例:ミドリムシ

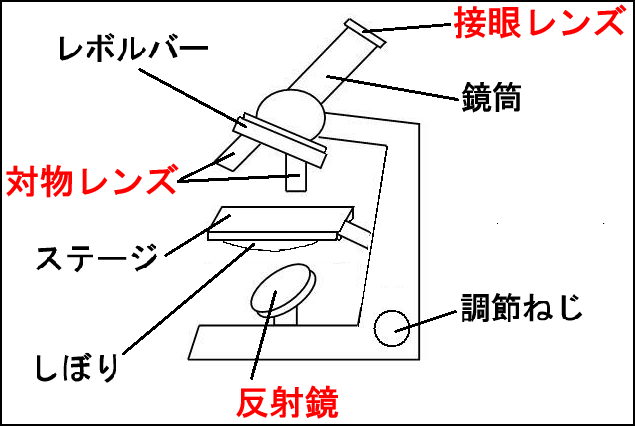

2.顕微鏡の使い方

①顕微鏡と各部の名称

②顕微鏡の使い方

1. 水平で、直射日光の当たらない、明るい場所に置く

2. 先に接眼レンズをつけ、次に対物レンズをつける

3. 接眼レンズをのぞきながら、反射鏡の角度を調節して視野を明るくする

4. プレパラートをステージにおく

5. 真横から見ながら、プレパラートと対物レンズをできるだけ近づける

6. 接眼レンズをのぞいて、プレパラートと対物レンズを遠ざけながらピントを合わせる

③顕微鏡の倍率

・接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率

漢字の読み方(タップで開きます)

1.水中の小さな生物

・葉緑体:ようりょくたい

・光合成:こうごうせい

2.顕微鏡の使い方

・顕微鏡:けんびきょう

・接眼:せつがん

・対物:たいぶつ

・反射鏡:はんしゃきょう

ざっくり理科1年にもどる