1.食物連鎖

・生物どうしの食べる・食べられるという関係

・食べられる生物の方が数が多い

※植物>草食動物>肉食動物

①生産者

・植物

・光合成により有機物をつくり出す

・食物連鎖の最初に位置する

②消費者

・ほかの生物を食べて養分を取り入れる生物

ⅰ.草食動物

・植物を食べる

ⅱ.肉食動物

・草食動物を食べる

※大型肉食動物は小型肉食動物を食べる

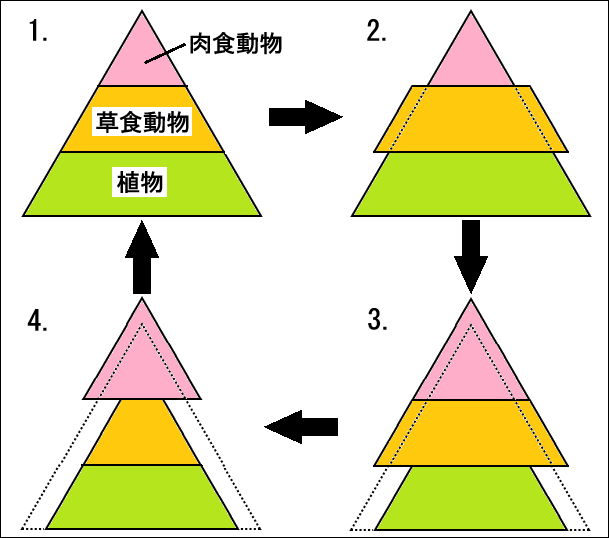

※生物の数量的なつり合いの変化(下図)

・1. つり合いのとれた状態

・2. 何らかの理由で草食動物が増える

・3. 草食動物が食べる植物が減る。草食動物を食べる肉食動物が増える

・4. 植物が減ったので草食動物が減る

・1.にもどる:草食動物が減ったので肉食動物が減る

※一時的な増減があっても、長期的には一定に保たれる

③分解者

・有機物を無機物に分解する生物

※動物の死がいや排出物、かれた植物などを食べる

ⅰ.菌類

・カビやキノコのなかま

・胞子で増える

ⅱ.細菌類

・乳酸菌、大腸菌など

・分裂して増える

※消費者の一部にも分解者がいる(ミミズ、ダンゴムシなど)

2.物質の循環

・生産者(植物)、消費者(動物)、分解者(菌類・細菌類)の活動により、炭素や酸素が自然界を循環すること

・炭素は食物連鎖や呼吸などにより、有機物や二酸化炭素として自然界を循環する

3.酸素と二酸化炭素

①二酸化炭素

・生産者・消費者・分解者ともに、呼吸をして二酸化炭素を出す

②酸素

生産者は光合成をして酸素を出す

漢字の読み方(タップで開きます)

1.食物連鎖

・食物連鎖:しょくもつれんさ

・菌類:きんるい

・細菌類:さいきんるい

ざっくり理科3年にもどる