太陽系、月と金星の見え方(ざっくり)

1.宇宙の広がり

①恒星

・みずから光を出してかがやいている星

例:太陽、星座を構成する星

②銀河

・恒星が多数(数億~数千億個)集まっている天体

例:銀河系、アンドロメダ銀河

2.太陽系の天体

①太陽系

・太陽とそのまわりを公転する天体の集まり

※太陽系は銀河系という銀河に属している

②太陽

・地球からもっとも近い恒星

・表面温度は約6000℃

・黒点…太陽の表面にある黒い部分。まわりより温度が低い

③惑星

・恒星のまわりを公転する天体

・みずからは光を出さない

・太陽系には8つの惑星がある

・太陽から近い順に、水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星

④衛星

・惑星のまわりを公転する天体

例:地球の月

⑤小天体

・小惑星:火星と木星の間に多い

・すい星:氷の粒やちりが集まった天体。長いだ円軌道をえがく

3.月の見え方

①月の動き

・月は東の空からのぼり、南の空を通って西の空にしずむ

※地球の自転による見かけ上の動き

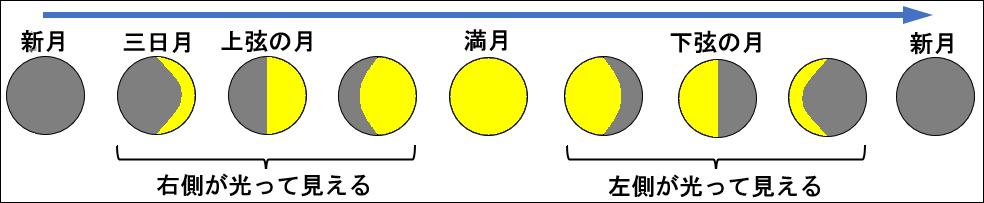

②月の満ち欠け

・月は太陽の光を反射して光って見える

・地球からの見え方が日によって変わる

※月は地球のまわりを公転しているため

・新月→三日月→上弦の月→満月→下弦の月→次の新月と、約29.5日の周期で見え方が変わる

※満月より前は右側が光って見え、満月の後は左側が光って見える

4.日食と月食

①日食

・月によって太陽がかくされること

→日中の時間帯に起こり、太陽がさえぎられうす暗くなる

・太陽・月・地球の順に一直線に並んだときに起こる

※日食のときは必ず新月

②月食

・月が地球のかげにはいること

・太陽・地球・月の順に一直線に並んだときに起こる

※月食の時は必ず満月

5.金星の見え方

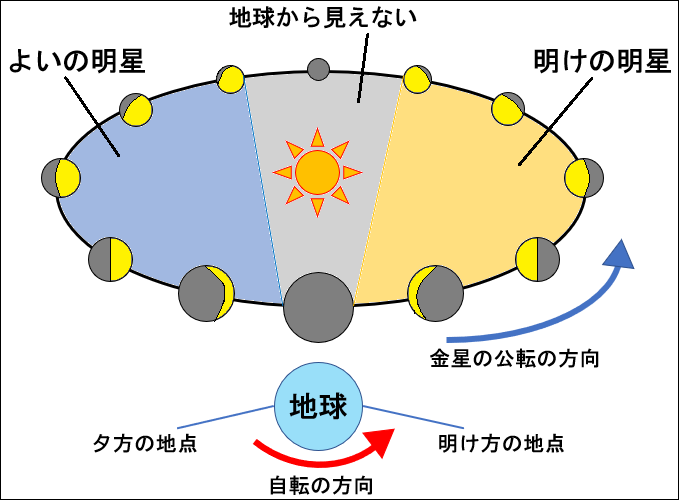

①金星の満ち欠け

・月と同じく、金星も太陽の光を反射して光って見える

・地球との距離によって見える大きさも変わる

・地球より内側を公転しているため、真夜中に見ることができない

②金星の見え方

ⅰ.地球から近いとき

・大きく見える

・欠け方は大きい(三日月のような形)

ⅱ.地球から遠いとき

・小さく見える

・欠け方は小さい(満月に近い形)

③金星が見える時間

ⅰ.よいの明星

・日の入り後に、西の空に見える金星

ⅱ.明けの明星

・日の出前に、東の空に見える金星

※天球上で太陽に近いところに見える

漢字の読み方(タップで開きます)

1.宇宙の広がり

・恒星:こうせい

・銀河系:ぎんがけい

2.太陽系の天体

・黒点:こくてん

・惑星:わくせい

・天王星:てんのうせい

・衛星:えいせい

・小天体:しょうてんたい

・小惑星:しょうわくせい

・すい星:すいせい

3.月の見え方

・上弦の月:じょうげんのつき

・下弦の月:かげんのつき

4.日食と月食

・日食:にっしょく

・月食:げっしょく

5.金星の見え方

・明星:みょうじょう

ざっくり理科3年にもどる